姫路市総合教育センターの

研究会に参加させていただきました。

前半は、

OECDが行った国際調査「TALIS」

(Teaching and Learning

International Survey

教員・教授・学習に関する新調査)

を参考にしながら、

研修を行う時の制約と今後の課題について

先生方と意見交換しました。

扱った制約は、主に 人数・時間・経費 に

注目しました。

▼ TALIS 日本語概要

そして、その中で

・ 今後は知識を提供するための研修よりも

目の前に実態に合う知識を生み出すために

校内等で先生同士が学び合い続けるような

環境をつくる資質を高めるための

コースが必要かもしれない

→ さらに具体的なニーズがでてくるかもしれない

→ 経験年数にとらわれないキャリアプランを

認めることが求められる可能性もある

・ ただ、自分にあうものを選んだりデザインするためには

何が必要だろうか

という課題を共有しました。

聞くところによると姫路市は全校にタブレットが導入されたとか。。

ICTは多様性への対応が得意分野なので、

上記の課題に取り組みやすい状態なのでは、、と

思いました。

さらに、感動したのは、

その後の 研究会その2 だったのですが、、

以前学会で発表した

授業設計のためのカードシミュレートを応用して

小学校の国語の研究授業を構想する際に活用してくださったとのこと。

これにより、

・ 先生自身が見通しをもって、安心して授業に

臨めるようになったこと

・ 子どもの自由な発言を活かしながら

さらに国語の読む力を高めることが

できるようになったということ

・ 子どもが自分で考えるようになってきたということ

がわかったとのことでした。

私自身も30年前の研究を応用して

カードシミュレートを考えましたが、

それをさらに、より実用化してくださったことに

感動しました。

他の人がやったことにプラスαの価値をつけながら、

他の人に役立つものをつくっていきたい

という気持ちが強化された一日でした。

================

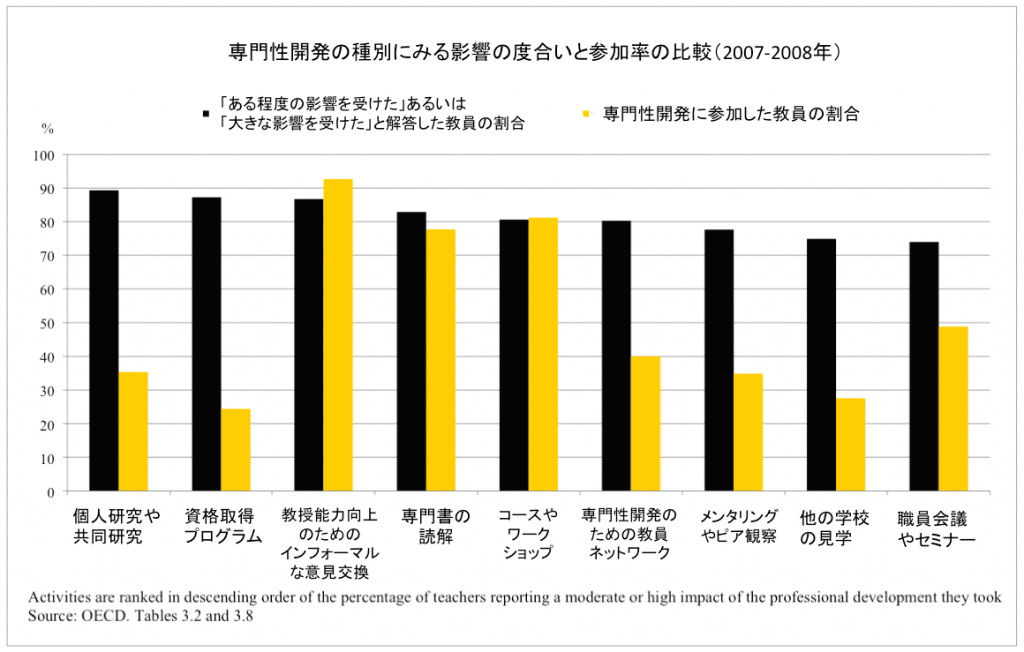

※ ちなみに、TALISの結果から解釈できる

国際的な傾向の一部分をかいつまんで整理すると

以下のようになります。

・ 自己負担でキャリアアップの機会に参加した

教員ほど自己効力感が高く、

それが学級の規律的雰囲気と相関している

(ただし時間も要するので参加者数は少ない)

→ 経験年数ではなくニーズ重視

・ 協同的な学び方を行う教員ネットワークに

参加する機会が多いと、学校でも他の教員と

専門領域を超えて協力できる

・ インフォーマルな意見交換の場は参加しやすいが

参加率の割には専門性への影響力が弱い

→ 場をつくる資質に左右される

・ フィードバックは教員が専門性を高めようとする

きっかけになっている

→ 話を聴くだけでなく周囲と対話する機会を

設けることで、さらに学びたくなる